下馬

往昔鶴岡社參ノ武人ハ此ノ邊ニテ馬ヨリ下リ徒歩ニテ詣デタルニ因リ下馬ノ偁アリ今ニ地名トシテ存ス

此ノ地點ハ鎌倉ノ要路ニ位セルヲ以テ屡々戦場ノ巷トナリシコト古書ニ見ユ

尚ホ文永八年(皇紀一九三一)九月十二日蓮聖人名越ノ小庵ヨリ瀧口ノ刑場ニ送ラレタマフ途上鶴岡ニ向ヒ

八幡大菩薩神トシテ法門ノタメ霊験ヲ顯ハシタマエト大音聲ニテ祈誓アリシハ下馬橋付近ナルト傳ヘラル

昭和十二年三月建 鎌倉町青年團

御朱印でめぐる鎌倉三十三観音(三日目)

「二日目」 ← 「目次」 → 「四日目」

2022年11月1日(火) 曇 (夫婦二人旅)

鎌倉駅東口を9:25スタートして、徒歩にて十一観音を巡る。

〔コース〕 (…徒歩)

鎌倉駅東口…下馬の石碑…琵琶橋(鎌倉十橋)…延命寺…教恩寺…別願寺…安養院…来迎寺…五所神社…補陀洛寺…(昼食)…光明寺…連乗院…千手寺…九品寺…向福寺…乱橋(鎌倉十橋)…妙長寺…元八幡宮(由比若宮)…鎌倉駅東口

【下馬碑】 (左側) 9:35

鎌倉駅より「若宮大路」を南下して、JRの高架下をくぐると「下馬」の信号に出る。

この信号を渡った左側のGS前に下馬碑が建っている。

|

下馬 往昔鶴岡社參ノ武人ハ此ノ邊ニテ馬ヨリ下リ徒歩ニテ詣デタルニ因リ下馬ノ偁アリ今ニ地名トシテ存ス 此ノ地點ハ鎌倉ノ要路ニ位セルヲ以テ屡々戦場ノ巷トナリシコト古書ニ見ユ 尚ホ文永八年(皇紀一九三一)九月十二日蓮聖人名越ノ小庵ヨリ瀧口ノ刑場ニ送ラレタマフ途上鶴岡ニ向ヒ 八幡大菩薩神トシテ法門ノタメ霊験ヲ顯ハシタマエト大音聲ニテ祈誓アリシハ下馬橋付近ナルト傳ヘラル 昭和十二年三月建 鎌倉町青年團 |

【琵琶橋】 (左側) 9:36

下馬碑の右手の歩道上に琵琶橋が架かっている。

|

【琵琶橋と琵琶小路】 (上の写真で左側の親柱横に立っている木の説明板) 「日本の道百選」の一つ「琵琶小路(別称 若宮大路)」。ここにはかつて擬宝珠のついた朱塗りであった鎌倉十橋の一つである「琵琶橋」が架けられている。 これらの名の由来は、昔この辺りに弁財天が祀られ、その祠をさけるように道が湾曲し、その形が「琵琶」の胴の曲線のようだったためであると伝えられている。 その後、源頼朝が妻政子の安産祈願のために鶴岡八幡宮に祠を移し現在のような一直線の道に直させた。古来より女性に大変縁起深いとされており、転じて縁結び通りとされることがある。 【琵琶橋】 (上の写真で右側の親柱の手前に立っている石の説明板) 若宮大路の二の鳥居から一の鳥居までの間は琵琶小路とよばれ、橋の名はこれにちなんで名付けられた名付けられたという。昭和30年頃までは、擬宝珠のついた朱塗りの橋であった。 琵琶小路の由来は、道筋に弁財天をまつる祠がありこのために道が曲がっていたが、その曲がり具合が琵琶の曲線に似ていたことによりとする説と弁財天が琵琶を抱いていたからとする説とがある。なお、祠は鶴岡八幡宮の池の傍らに移され、道を真っ直ぐしたと伝わる。琵琶橋は、若宮大路を横切って滑川に注ぐ佐助川に架かり、鶴岡八幡宮参道を維持する上で古来から重要な箇所である。また、和田合戦の舞台の一つになったという伝承から、軍略上の拠点箇所でもあったと考えられる。 |

【延命寺】 (右側) 9:38~9:50

鎌倉観世音第十一番、 鎌倉二十四地蔵尊第二十三番(身代地蔵)

拝観時間:9:00~16:00 拝観料:志納

住所:材木座1-1-3

宗派 浄土宗

山号寺号 帰命山 延命寺(きみょうざん えんめいじ)

創建 不明(13世紀中頃)

開山 専蓮社昌誉能公上人(せんれんじゃしょうよのうこうしょうにん)

開基 北条時頼夫人(伝承)

「下馬」信号に戻ってGSを右に曲がり、滑川に架かる「延命寺橋」渡るとすぐ右側に延命寺がある。

境内に入ってすぐ左手の写真に写っている堂宇が本堂で、通常閉め切り。

本尊(阿弥陀如来)・聖観世音・身代地蔵尊は前日までに予約をすれば拝観出来るとのこと。

|

【帰命山延命寺について】 当山は帰命山西向院延命寺と号し、古都鎌倉の市街地にあります。 創建の年代・開山・開基は不詳ですが、名執権と謳われた北条時頼夫人の「身代り地蔵尊」をまつる地蔵堂が前身と云われています。地蔵尊にまつわる不思議な逸話と共に、厚い信仰を受けました。 いつの頃か安養院(鎌倉市大町)と法縁関係となり、専蓮社昌譽能公上人(天文四年(1535)十月二十二日寂)を中興開山にむかえ浄土宗寺院となりました。 本堂には御本尊として阿弥陀如来が祀られ、「木あまりの弥陀」、「日あまりの弥陀」と称されています。 その他にも阿弥陀三尊両大師、聖観世音菩薩、「身代り地蔵」と呼ばれる地蔵菩薩が祀られています。 また赤穂義士岡嶋八十右衛門ゆかりの「義士銘々伝」一巻(非公開)が現存しているほか、境内墓地には微笑ましい逸話が残る「古狸塚」があります。 【阿弥陀如来座像(本尊)】 寄木造り・七十㎝強・漆箔・上品上生印 作者・年代等不詳ですが、室町時代後期の作と推測されています。 首部内側に「運慶作」、面部内前面に「昭和十二年奉修理」と墨書されていますが、慶派法橋が閻魔堂の十王像を制作した際、その余材を用いて制作したと伝えています。 このことからああ「木あまりの弥陀」や「日あまりの弥陀」と称されています。 【地蔵菩薩立像(通称「身代り地蔵」) 寄木造り・玉眼嵌入・胡粉彩色・一五六㎝ 珍しい裸形の像で通常は法衣と袈裟を着用し、右手に錫杖、左手に宝珠を持ち、双六盤の台座に直立されています。 伝えによれば、北条時頼公夫人が家臣(別の伝えでは時頼公)達と双六を楽しんでいたところ、賭け勝負となり、負けた者は盤上で裸になることになりました。負けてしまった夫人が守り本尊として信仰していた地蔵尊に祈ったところ、地蔵尊が裸の姿で現われ、身代りに双六盤の上にお立ちになったと云われています。 この言い伝えから「身代り地蔵」と呼ばれ、鎌倉二十四地蔵の第二十三番となっています。 延命寺のパンフレットより |

本堂の左側から墓地に入ると正面に大きな供養塔があり、その右隣に古狸塚が建っている。

|

【古狸塚】 江戸時代後期、この寺にすみついた古狸が、酒好きの住職になつき、街へお酒を買いに出て人々にも可愛がられていました。 その狸が死んだのを憐れんだ人が、お墓を建て供養したそうです。 延命寺のパンフレットより |

御朱印は、門を入った突き当りの庫裡で頂ける。納経料500円。

【教恩寺】 (左奥) 9:53~10:03

鎌倉観世音第十二番

拝観時間:9:00~16:00 拝観料:志納

住所:大町1-4-29

宗派 時宗・遊行寺(清浄光寺)末

山号寺号 中座山 教恩寺(ちゅうざさん きょうおんじ)

創建 延宝八年(1678) ~現在の地に移転時

開山 知阿上人(ちあしょうにん)と伝わる

開基 北条氏康

「延命寺」を出たら右へ進み、JR横須賀線の踏切を渡る。この道は県道311号線(鎌倉葉山線)。

次の変則十字路を左へ入ると、突き当りに教恩寺の山門が見えてくる。

一日目の時は、お寺入口の標識(案内板)が道路に立っていたが、こちら海側のお寺には標識が整備されていないので注意。

|

【宗旨】時宗(じしゅう) 一遍上人がお開きになった宗派で、南無阿弥陀仏のお念仏をお唱えする事を本分とします。総本山は藤沢にある遊行寺です。 【本尊】阿弥陀三尊(神奈川県指定文化財) 阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩の立像で源頼朝が平重衡に平家の菩提を弔うように与えられたと伝わる。 【山門】 正面に十六羅漢、裏面に牡丹の彫刻が施してあるのが見所である。(下の写真) 【開基・開山】 開基は北条氏康(1515~1571年・小田原北条の三代目当主、元亀二年一〇月二十一日没、法名大聖院殿東陽岱公大居士)で、開山は知阿上人と伝わる。 その昔は、浄土宗大本山である材木座の光明寺境内にあったが、延宝六年(1678)貴誉上人の時に現在地に移されたと伝わっています。 【平 重衡とのゆかり】 平重衡は、平清盛の子(五男)で、その容姿を牡丹の花に例えられ、ユーモアのセンスもある優しく爽やかで、しかも凜々しく武勇を誇る平家の副将軍だったといいます。 重衡は、源平の合戦で平氏が敗れ撤退の際、梶原景時に捕らえられ、捕虜として鎌倉へ護送されたのですが、源頼朝の尋問に対しても武将らしい堂々たる態度と、優雅な物腰の立派な人柄は頼朝を感嘆させ、捕虜の身でありながら特別な待遇を受け、頼朝の仕女である千手を侍らし酒宴を許されたという。 この酒宴が縁で重衡と千手の二人は恋に落ち、重衡が護送されるまでのつかの間、癒やされた日を過ごす事が出来たといわれます。 やがて、重衡は奈良へ護送され、文治元年(1185)六月二十三日、木津川のほとりで斬首処刑されたのですが、その後の千手の足取りは定かでなく、悲しみのあまり床に伏しそのまま生涯を閉じたとも、又出家したともいわれ、消息不明となってしまったと言われる儚い悲恋の逸話があり、その酒宴を催された場所が今の教恩寺と伝わっています。 |

山門をくぐった突き当りに本堂(通常閉め切り)がある。

御朱印は、本堂隣の庫裡で頂ける。納経料300円。

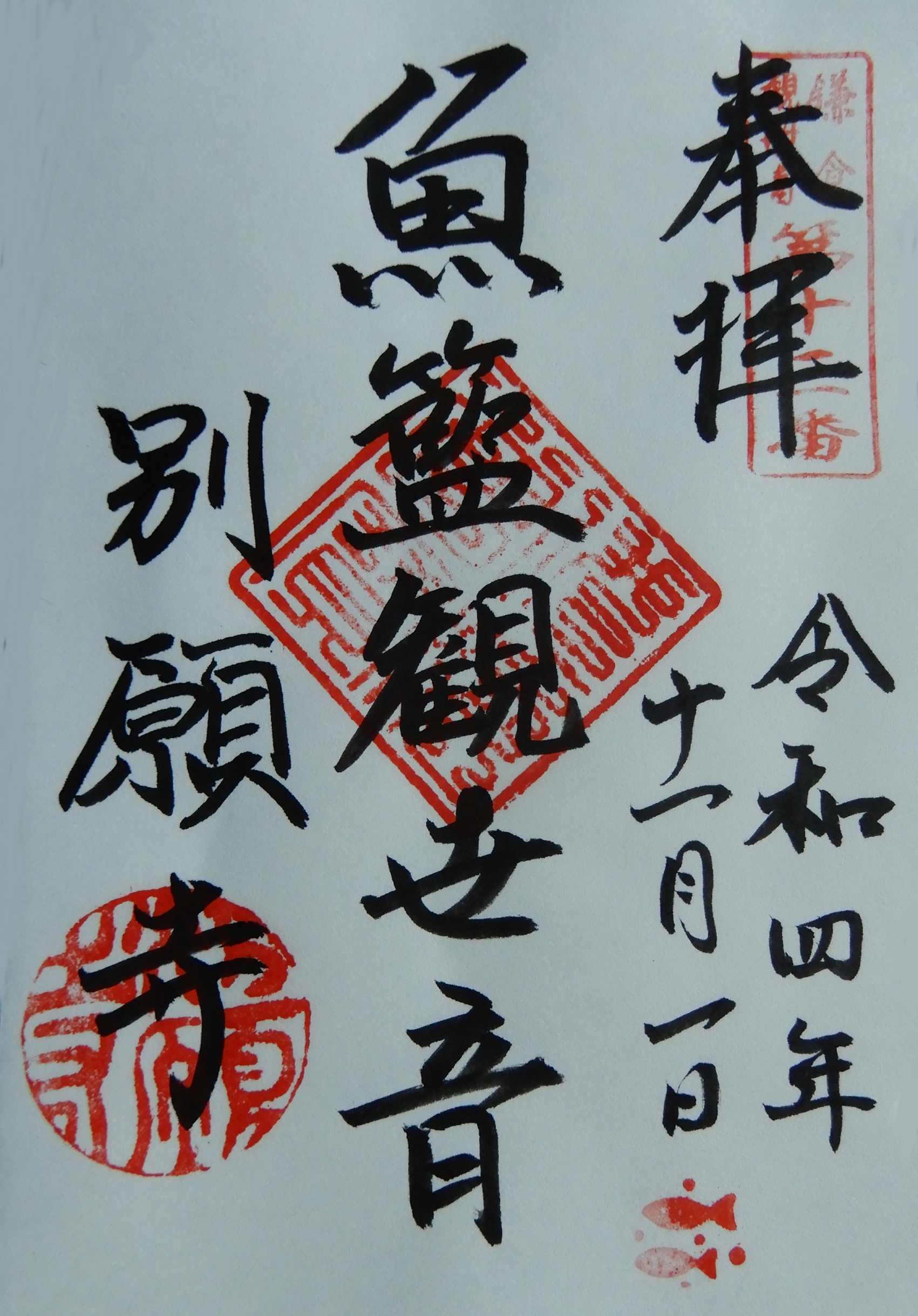

【別願寺】 (左側) 10:08~10:22

鎌倉観世音第十三番

拝観時間:9:00~16:00 拝観料:志納

住所:大町1-1-14

宗派 時宗・遊行寺(清浄光寺)末

山号寺号 稲荷山 超世院 別願寺(とうかさん ちょうせいいん べつがんじ)

創建 弘安五年(1282)

開山 覚阿公忍

「教恩寺」から県道に戻って「大町四つ角」信号を渡った少し先の左側に、今年(2022年)本堂を建て替えたばかりの別願寺に着く。

入口手前右側に一夜菜稲荷の祠が建っている。

|

【一夜稻荷略縁起(いちやいなりのいわれ)】 古來稻荷明神は、永く時宗別願寺境内に鎮座ましまして今日に至れり。 故に山號を稻荷山と呼ぶ。當寺と稻荷明神との由縁浅からざるもの有るを思はしむるなり。 口碑(くちずたえ)に曰く、往昔當所一帯(むかしこのへん)に悪疫流行(わるきやまひはやり)し、停止(とどまる)する所を知らず、庶民齋(ひとびとみな)しく憂ひ悲しめり。時に名越(なごえ)在にかねて當稻荷を信仰せる某(なにがし)の夢中枕頭(ゆめまくら)に白髪の翁立ちて「我は汝の日頃信ぜる佐竹稻荷の化身なり。此度の悪疫の流行、庶民の難儀まことに不愍(あわれ)のいたり、見るに堪へざる所なり。されば、我が祠前に菜種を蒔き、其れを摘みて服用(もちふ)すべし。必ず効験(しるし)あらん。」と、告げて煙の如く姿を消し給ひき。某、喜びて翁の宣べ給ふまヽに祠前に赴き、菜種を蒔くに、一夜にして菜五寸余を得たり。之を用ふれば、罹病の者(やまいにかかりたるもの)立ち處に癒(なほり)して、悪疫夙に止み(わるきやまいたちまちなほり)、効験あらたかなりき。之を聞き傅へ、遠近競(あちこちのひとあらそ)ひて参詣して此の菜を頂きけりと、之れ當稻荷が一夜菜稲荷の偁(な)を得たる所以(わけ)なり。叉何時の頃よりか子女の養育(そだてる)に當稻荷明神の加護効験大(おまもりしるしだい)なりとて子育稻荷の尊偁(ことば)を得、當地一帯の信仰を得られるに至りて今日に及べり。 鎌倉町大町 時宗稻荷山別願寺 |

境内に入って正面に真新しく綺麗な本堂が建っている。

本堂の扉は開いており、中に入ってお参りできる。

|

弘安の役(元寇)の翌年の弘安五年に、当時真言宗であった能成寺の住職・公忍上人が、一遍上人の弟子となって時宗に改宗し、名を覚阿(かくあ)と改め、寺名も能成寺から別願寺と改めたのが創建。 その後、鎌倉地区の時宗の中心寺院として活動し、室町時代には鎌倉公方の菩提寺として全盛期を迎える。その後、徳川家康からも寺領を受け繁栄した。 |

本堂左側の墓地に、足利持氏の宝塔が建っている。

石柱には「足利持氏公御廟所 別願寺」と刻まれ、標柱の正面には「市指定有形文化財 石造 宝塔 一基」、右側面には「指定 昭和四六年九月一一日」と書かれていた。

御朱印は本堂内で頂ける。納経料300円。

【上行寺】 (右側) 10:22

「別願寺」の向かいに上行寺がある。

山門を入ると正面に本堂(通常閉め切り。右面にかさもり稲荷堂・鬼子母神薬師堂が建っている。

瘡守(かさもり)稲荷と身代り鬼子母神が祀られ、鎌倉の癌封じの寺として有名。

癌はもとよりあらゆる病を封じてくれる御利益があるとのことで、遠方からのお参りも多いそうだ。

賽銭箱に『お経中でもお堂の中でご自由にお参りください』と書いてあったが、入口の扉に『修復工事の為 令和五年六月中迄閉堂』とあったので入れなかった。

【安養院】 (左側) 10:27~10:40

鎌倉観世音第三番

拝観時間:8:00~16:00 拝観料:200円

住所:大町3-1-22

宗派 浄土宗

山号寺号 祇園山安養院田代寺(ぎおんざん あんよういん たしろじ)

建立 嘉禄元年(1225)

開山 願行上人(がんぎょうしょうにん)

開基 北条政子

尼将軍と称される北条政子が、夫である源頼朝の冥福を祈るために佐々目ガ谷に建立した祇園山長楽寺が前身であると伝えられます。その後、鎌倉時代末期に善道寺の跡(現在地)に移って安養院になったといいます。安養院は北条政子の法名です。

延宝八年(1680)に全焼したため、頼朝に仕えていた田代信綱がかつて建立した田代寺の観音堂を移します。こうして「祇園山安養院田代寺」となりました。

鎌倉市

「別願寺」の隣、石垣の上にツツジの古木が茂っている内が安養院。石垣の終わりに入口がある。

4月下旬から五月上旬にかけてツツジの花に囲まれるので、ツツジ寺としても有名。

入口から左に入ると山門が建っていて、その手前右手に上記の安養院・説明板(鎌倉市建立)が立っている。

山門をくぐった所に『拝観料 こちらの御賽銭箱に一名様につき200円をお願いいたします』と書かれている箱に拝観料を払い境内に入る。

境内に入って直ぐ左手に地蔵堂、正面に本堂(観音堂)が建っている。本堂は、通常閉め切り。

本堂の手前を左に入って行くと、人丸墓が建っている。

|

【人丸墓】 人丸は悪七兵衛の異名を持つ猛将・平景清(藤原景清)の娘です。かつてこの墓は鎌倉市小町に在りましたが、開発により昭和三十年頃に当山へ遷されました。元の墓石(右奥)の風化が著しい為、平成二十四年に現在の形へ整備されました。 |

更に本堂の裏手に回ると、沢山の石仏が並んでいた。

その先に、北条政子墓(左側)と宝篋印塔(右側)が建っている。

|

【右 宝篋印塔】 徳治三年(西暦1308年)造立。大工沙弥心阿の作。造立された年が判明している宝篋印塔としては、鎌倉に現存する最古のものです。国指定重要文化財。 【左 北条政子墓】 当山は源頼朝を供養する寺院として、北条政子により創建されましたが、創建の年に政子も死去した為、頼朝・政子夫妻を供養する寺院とされました。当寺の院号「安養院」は政子の戒名「安養院殿如實 妙觀大禅定尼」が由来です。 |

北条政子墓

北条政子墓  宝篋印塔

宝篋印塔

御朱印は、山門をくぐった直ぐ右手の庫裡で頂ける。納経料500円。

【大師道道標】 10:49

「安養院」を出たら左へ行き、次の信号を右折。少し進んで「材木座踏切」を渡る。

直ぐ先の突き当りを左折するのであるが、その突き当りに道標が建っていて、『右 大師道 雲照弘徳會』と刻まれている。

大師とは、ここから北西の鎌倉市手広にある、鎖大師と呼ばれている「青蓮寺」のことか?

この道標を左折(妻のいる方向)すると広い道に出て、その直ぐ先に再び右斜めの細い道があるので、そこに入って行く。

その三差路に大師道道標と、その後ろに馬頭観世音碑、更にその後ろに祠(稻荷)が建っている。

【来迎寺】 (左側) 10:54~11:06

鎌倉観世音第十四番

拝観時間:10:00~16:00 拝観料:志納

住所:材木座2-9-19

宗派 時宗・遊行寺(清浄光寺)末

山号寺号 随我山 来迎寺(ずいがさん らいこうじ)

創建 建久五年(1194)

開基 源頼朝

上の「馬頭観音」右の細道に入ったら次を右折して、140m程で左側に来迎寺の入口がある。

その入口に寺標と『三浦大介義明公之墓』と刻まれた石柱が立っている。

参道に入って直ぐ左のフェンスに『鎌倉 北条義時~13人の重臣~』と題する新しい説明板が掲げられていた。

【鎌倉殿・13人の重臣ゆかりの地:来迎寺、ゆかりの人物:三浦一族】

源頼朝が三浦義澄の父、三浦義明の冥福を祈って建立した能蔵寺があった場所とされています。

本尊阿弥陀三尊像は三浦義明の守護仏と伝わります。敷地内には三浦一族や家臣の墓と伝わる五輪塔があります。

令和3年12月 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」鎌倉市推進協議会

参道を進んで正面に本堂(通常閉め切り)が建っている。

参道から本堂を望む  三浦義明・多々良三郎の墓 |

【時宗来迎寺縁起】 時宗来迎寺の開基は、建久五年(1194)源頼朝が己鎌倉幕府の基礎となった三浦大介義明の霊を弔う為、真言宗能蔵寺を建立したときに始まる。(能蔵寺の名は、この付近の地名として使われていた)尚、開山人は明らかでない。 おそらく頼朝が亡くなった後、現在の「時宗」に改宗したと思われるが改宗年代は不詳である。山院寺号は随我山来迎寺と号し、音阿上人(当時過去帳に記載)が入山以降法燈を継承している。能蔵寺から起算すると実に八百余年の歴史がある。 時宗の総本山は神奈川県藤沢市清浄光寺、通称遊行寺と呼ばれている。開祖は一遍上人、今から七百年余り前文久十一年(1274)熊野権現澄誠殿に参籠、熊野権現から夢想の口伝を感得して「信不信浄不浄を選ばず、その札を配るべし」の口伝を拠り處に、神勅の札を携え西は薩摩から東は奥羽に至るまで、日本全国津々浦々へ、念仏賦算の旅を続けられること凡そ十六年。その間寺に住されることなく亡くなるまで遊行聖に徹した。教法の要旨は『今日の行生座臥擧足下足平生(きょうじゅうざがきょそくげそくへいぜい)の上を即ち臨終とこれを心得称名念仏する宗門の肝要となすなり』とある「念仏によって心の苦しみや悩みは、南無阿弥陀仏の力で救ってくださる」という教えである。 当寺の本尊阿弥陀如来(弥陀三尊)は三浦義明の守護神と伝えられる。平成十一年十月十二日から平成十一年十一月二十三日まで皇太子殿下ご成婚記念として東京国立博物館に新しく建設された平成記念館の開館を記念し、特別展「金と銀 輝きの日本美術」が開催され当寺のご本尊も展覧され拝観者の皆様から着衣の素晴らしい載金文様と、高い評価を得ることができた。また、鎌倉三十三観音札所十四番で子育て観音をおまつりしてある。この観音様に念ずれば、必ず智恵福徳円満な子供を授かるとして、昔から多くの信者に信仰されている。以前、当寺の山頂(本堂裏山の山頂)にこの観音堂があったが昭和十一年、国の指令により「敵機の目標なるから」という理由で、取り壊された。鎌倉旧市街および海が一望でき、長谷観音と相対していた。 当山は明治五年十二月二十一日夜、材木座発火の類焼に遭い寺寶はことごとく消失してしまった。「相模風土記」によると『宗祖一遍上人像、三浦義明の像有り」とあるが現存しない。なお、来迎寺明細帳によると、明治十六年五月、当寺四十一代、野本廊善和尚が単独で本堂兼庫裡を建立したとの記録がある。この建物は昭和十二年まであったが、諸般の事情で改築した。これより先に当山四十五世照雄和尚の徳により三浦義明の像並びにこれ御安置する御堂を造立、昭和三十五年五月、義明七百八十年忌にあたり一族と共に供養した。(この義明像三浦一族に由縁のある彫刻家鈴木国策氏の献身的な奉仕によって見事制作されたものである)しかし、この御堂も諸般の事情により取り壊された。将来境内整備が終わりしだい再建する予定である。境内には義昭公および多々良三郎重春公の五輪塔(高さ二米)一説には義昭公夫妻ともいわれている。また、応永、正長年銘などの寶篋印塔(数基鎌倉国宝館に貸し出し展示中)ありこの数七百余基を数える。「相模風土記」によれば、「三浦義明の墓は五輪塔なり、ここに義明の墳墓あるはその縁故知らざれど、思うに冥福を修せんがために寺僧が造立せしならん」とある。義明は庄司義継の長男である平家の出で、平家の横暴腐敗した政治を正すため、源氏に仕え、時の世人挙げて平氏に従ったが、ただ一人敢然として頼朝に尽力した。 治承四年(1180)頼朝の召に応じて子義澄らを遣わしたが、石橋山の敗戦で帰郷の途次、畠山重忠の軍を破った為、重忠らに三浦の居城衣笠城を包囲された。防守の望みを失ったので、義澄らの一族を脱出させて頼朝のもとに赴かせひとり城に留まって善戦したが、ついに陥落して悲壮な最期を遂げ、源氏のために忠を尽くした。一方石橋山の戦いで平家に敗れた頼朝は、海路安房に渡って再挙を図り、関東各地の源氏家人の加勢を得、義澄と共に鎌倉に拠って策源地と定めた。後、征夷大将軍となり鎌倉幕府を創建したのである。この国家大業の成就の陰には義明の先見の叡智と偉大な人徳によるところだいである。義明あって鎌倉幕府の成否は義明によって決したと断ずるも過言でない。後に頼朝が義明あるいは一族に対する報謝の意が実に数々の温情の行業に伺われる。義明が後に「三浦大介百六ツ」と呼ばれる由来は頼朝が衣笠の満昌寺において、義明の十七回忌法要を供養したとき、義明がまだ存命し加護してくれるのだ。という心からの事で自刀したときの八拾九歳と十七年を加えた数と思われる。 私たちは、このような幾多の先祖の偉業、遺徳を懇ろに偲び、人生の糧として、何時までもこの行跡をたたえ続けて行きたいものである。 来迎寺 |

本堂の裏手には、三浦大介公家来之墓がある。

御朱印は本堂左側の庫裡の玄関前に『書き置き』で置いてあった。納経料300円。

【五所神社】 (左側) 11:08~11:17

「来迎寺」の直ぐ先左側に五社神社がある。

本殿は奥まった所にある。

|

【五所神社(材木座の鎮守)】 明治二十二年(1888)乱橋村と材木座村が合併して西鎌倉村大字材木座になった。 その後明治四十一年(1908)七月に、もとの乱橋村の鎮守「三島神社」の地に材木座の鎮守「諏訪神社」(現材木座五-十三-八)、乱橋村能蔵寺部落の「八雲神社」(現材木座四-四-二十六)、「金比羅宮」(現材木座四-七-二)、材木座村仲島部落の「見目明神」(現材木座六-七-三十五)の四社を合併して、五所神社と改名したものである。もとの本殿は諏訪神社本殿を移築したものであったが、大正十二年(1923)の関東大震災のとき山崩れで埋没全潰し、現在の社殿は昭和六年(1931)七月に新築されたものである。 三基あるお神輿は、一号が諏訪神社、二号三号は見目神社に奉納されていた江戸時代のもの。 五所神社 |

「本殿」の右隣に神輿庫(天王堂)があり、三基の神輿が収納されていた。

(右)旧諏訪神社  (左)旧見目神社 (中)旧牛頭天王社 |

【鎌倉市指定有形民俗文化財】 神輿(旧諏訪神社神輿)1基 弘化4年(1847)建造 平成26年2月14日指定 この神輿は、もと材木座村の鎮守であった諏訪神社の神輿として造られました。神輿の内部に残る銘文から、江戸時代後期の弘化4年(1847)に、光明寺門前の大工と、扇ガ谷の仏師によって造られたことが分かります。他の神輿と比べて規模が大きく、江戸時代後期の建築形式整っており、創建後に2度の修理を経ていますが、今も制作した当寺の姿をよくとどめています。毎年6月の例大祭では神輿のお渡りが行われ、このときに担ぎ手が唄う天王唄にも「諏訪社のみこし」と唄われており、民俗資料として貴重なものです。 鎌倉市教育委員会 |

「神輿庫」の更に右手に板碑が収納されている祠と三光尊石上稲荷の石祠が並んでいる。

前に立つ木柱には『市指定有形文化財 建造物 板碑(弘長二年銘・不動種子刻) 一基』と書かれている。

|

【不動種子板碑】 重要美術品 弘長二年銘 この板碑は弘長二年(1262)の銘がある貴重なもので、このように完全に保存されたものは極めて稀である。昭和十六年(1941)国の重要美術品に指定されている。 昔は感應寺「修驗眞言宗、京都三宝院末」(材木座公会堂のある附近一帯)の境内に建っていたが、同寺が癈寺となったため五所神社創建の際ここに移されたのである。 石質は黒色粘板岩、不動明王の利劍にからまった俱梨迦羅の龍になぞらえた不動明王の種子「カン」の梵字を蓮華座の上に太く刻んだみごとなもので、上部には天蓋が彫られてある。銘文は、いまはその下半が台石の中に埋もれているが、その全文は次のとおりである。 一見率都婆永離三悪道 何况造立者必生安樂国 弘長二年十一月升日 右志者為□□□□□ 父母二親往生□□□ 管理者 五所神社 |

【三光尊石上稲荷】

石祠に祀られている石は『石上さま』といわれ、漁師の網を切ったり、船を転覆させたり、海水浴客を溺れさせたりとするなどのいたずらをした石とのこと。その後陸に引き上げられ、昭和九年に補陀洛寺の光照上人により現在の名を受け、昭和十二年四月に石祠を建立し、海上安全の守護神として現在に至っている。

【材木座公会堂】 11:24

「五所神社」の一つ先「実相寺」前を右折し、「小町大路」にある「鳥料理ごとう」で昼食を取ろうと思ったがランチタイムは営業していなかった。仕方が無いので「小町大路」をそのまま海岸の方向へ進んだところ、左手に材木座公会堂を見つけた。

|

【材木座公会堂】 登録有形文化財 木造2階建て、延べ面積118.23㎡(35.8坪)の材木座公会堂は大正7年(1918)当時の材木座の住民333名の寄付による資金と地元の宮大工の手によって、地域の為の講堂と防災防火の拠点として建てられました。華美な意匠を排し、一間ごとに柱が並ぶ実質的で堅牢な作りになっている為5年後の関東大震災にも壊れず地元の救護所として復興の拠点となりました。その後戦中戦後を通じ現在に至るまで、部分的に修理改修を施されながら、材木座の貴重なコミュニティーセンターとして営々と使い続けられています。 歴史的景観に寄与しているとして2020年8月、国の登録有形文化財に登録されました。 2021年10月 一般社団法人材木座自治会連合会 |

【補陀洛寺】 (左側) 11:28~11:37

鎌倉観世音第十七番

拝観時間:9:00~日没 拝観料:志納

住所:材木座6-7-31

宗派 真言宗大覚寺派

山号寺号 南向山帰命院補陀洛寺(なんこうざん きみょういん ふだらくじ)

建立 養和元年(1181)

開山 文覚上人(もんがくしょうにん)

開基 源頼朝

源頼朝が打倒平家を掲げて鎌倉に入った翌年に祈願所として建立した寺。

当時は七堂伽藍を整えた大寺だったが、度重なる竜巻や火災にあって、現在の本堂は大正十三年に建立されたもの。

文覚上人はもと武士だったが恋をした人妻を誤って殺したことから仏門に入る。その後後白河法皇に逆らって伊豆に流され、そこで出会った頼朝と親交が始まったと云われる。

予定の昼食が取れないまま「材木座公会堂」の先を左折して元の道に戻ることにした。戻ってすぐ右側に小さな「稲荷社」が建っている三差路に出る。ここの左の道は「来迎寺・五所神社」から来る道である。

「五社神社」から真っ直ぐ来たら「稲荷社」の建つ三叉路を左折、次の道を右折する。

道なりに右カーブすると、直ぐ左手に補陀洛寺がある。

門の入口左端に石碑が二基建っていて、背の高い方の正面に『源頼朝公祈願所南向山補陀洛寺』と刻まれ、背の低い方は先ほど見たのと同じ『大師道道標』であった。

門を入って直ぐ正面に本堂が建っている。

御朱印は本堂でお願いして書いて頂いた。納経料300円。

【昼食】 11:40~12:12

「補陀洛寺」から先に進んで突き当りを左折すれば「光明寺」へ行く道だが、ここで右折し、更に右折した「小町大路」に入って直ぐ右側の「そば処土手」で昼食にした。

注文した天婦羅蕎麦は、海老が太く・蕎麦の量が多く・汁も美味しくて1,200円で大満足。★★★★。

【光明寺】 12:20~12:47

鎌倉観世音第十八番、鎌倉二十四地蔵尊第二十二番(延命地蔵尊)

拝観時間:10:00~16:00 拝観料:志納

住所:材木座6-17-19

宗派 浄土宗

山号寺号 天照山蓮華院光明寺(てんしょうざん れんげいん こうみょうじ)

創建 寛元元年(1243)

開山 然阿良忠上人(ねんなりゅうちゅうしょうにん)

開基 北条経時(ほうじょうつねとき)

材木座に所在する光明寺は、江戸時代には浄土宗関東十八檀林の第一位として格付けされた格式の高い寺院です。開山は記主禅師然阿良忠、開基は鎌倉幕府の第四代執権北条経時で、仁治元年(1240)鎌倉に入った良忠のために、経時が佐助ガ谷(さすけがやつ)に寺を建てて蓮華寺と名づけ、それが寛元元年(1243)に現在地に移り光明寺と改められたと伝えます。

元禄十一年(1698)建立の本堂は、国指定重要文化財。また、弘化四年(1847)建立の山門は、県指定重要文化財。ことに本堂は、鎌倉で現存する近世仏堂のうちでも最大規模を誇ります。当寺は今なお、建長寺、円覚寺と並ぶ壮大な伽藍を構成しています。

十月十二日から十五日の間に行われる「十夜法要」の行事は今でも、夜市がたち大勢の人で賑わいます。

鎌倉市

昼食を終え、元の道に戻って右カーブすると光明寺の総門が見えてくる。

総門をくぐると右手に鎌倉市建立の説明板等が立ち、目の前に大きな山門が現われる。

|

【山門(三門)】 弘化四年(1847)に再建された鎌倉に現存する最大の山門です。建築は和様と唐様の折衷様式で、江戸時代後期の重厚な風格を備えています。 「天照山」の扁額は永享八年(1436)の裏書きのある後花園天皇の御宸筆です。 楼上には次の諸尊が安置されています。 釈迦三尊 四天王像 十六羅漢像 (いずれも江戸時代後期作のすぐれたお像です。) 大本山 光明寺 |

総門をくぐると直ぐ右手に鐘楼が、正面に重文の大殿(本堂)が建っている。

現在本堂には『重文大殿令和大修理』の幕が掛かり、令和元年(2019)11月より10年計画で半解体修理を行っている。

仮本堂は、大殿の左側に建っている開山堂が担っている。

開山堂には上がることが出来て仏様を拝めるし、回廊を右に進めば記主庭園(浄土宗庭園)が、大殿の方に進めば修理中の内部が一部見学出来る。

廊下の右が開山堂、左が庭園、正面の幕が大殿

廊下の右が開山堂、左が庭園、正面の幕が大殿

記主庭園(蓮池)の対岸には綺麗な大聖閣(たいしょうかく)が聳えている。

御朱印は、開山堂左隣の寺務所で頂ける。納経料300円。

【連乗院】 12:47~12:57

鎌倉観世音第十九番、弘法大師 相模二十一ヶ所霊場十一番

拝観時間:9:00~16:00 拝観料:志納

住所:材木座6-16-15

宗派 浄土宗

山号寺号 天照山連乗院(てんしょうざん れんじょういん)

創建 不明(寛元元年(1243)以前)

開山 不詳

開基 不詳

光明寺の創建前からこの地にあった寺で、初めは蓮乗寺という真言宗の寺だったと云われる。

その後、光明寺が佐助ガ谷から移ってきてから光明寺の子院となり、浄土宗の連乗院と名を改めたと云われる。

光明寺は良忠上人の創建だが、光明寺落成までは連乗院に住居して建築を督励したと記録されている。

そのことから、今でも光明寺へ新住職が入山する前に必ず一度、連乗院に入りお経を上げてから光明寺に入る習わしになっていると云う。

光明寺に向って右隣に連乗院の山門がある。

山門を入って直ぐ正面に本堂(通常閉め切りがある。

御朱印は、本堂右側の庫裡で頂ける。納経料300円。

【千手院】 12:57~13:07

鎌倉観世音第二十番

拝観時間:日中 拝観料:志納

住所:材木座6-12-8

宗派 浄土宗

山号寺号 天照山千手院(てんしょうざん せんじゅいん)

創建 不明

開山 不詳

開基 不詳

細かい歴史は焼失してしまったため不明。

かつて光明寺が仏教の最高の学問を修める大檀林だった頃、学僧達の僧坊の一つとして建てられた。

そのなごりから江戸時代末期には近所の子供達に読み書きを教える寺子屋となった。

光明寺に向って左隣に千手院の山門がある。

門をくぐって直ぐ右手に芭蕉句碑が建っている。

|

【松尾芭蕉句碑】 春もや 気しきと のふ月と梅 芭蕉翁 碑裏には次の文面が刻まれている。 「子産は安房国 阿波郡大網村にして 明治八年より錫を こヽに止無 此営みは 十九の天五月なり 法名 一蓮社念誉上人祐禅定賢和尚 田中安太郎書 当十四歳 酒好 教へ路の碑は顯れり曼珠沙花」 この千手院は浄土宗で、天照山千手院と号し、光明寺の塔頭の一つであり、もとは光明寺の寺僧寮であった所で、境内には梅の古木があった。 碑裏に記されている定賢和尚は、明治八年に千葉から旅の僧として当地を訪れ、千手院の住職となり、寺子屋の先生をしていた。明治二十五年に亡くなったが、教え子の一人であった田中氏が、和尚をしのんで芭蕉の俳句を選び、当時十四歳の子息安太郎に書かせて、この句碑を建てたものである。 芭蕉のこの俳句は、芭蕉七部集の中の「続猿簔」に収められている。句意としては、春とは名ばかりで、まだ寒い寒いと思っているうちに、いつか梅が咲き、月もおぼろにかすんで、ようやく春らしくなってきた、というものである。 田中氏がこの句を選んだのは、境内にある梅の古木にちなんだものであろうか。 平成六年二月 鎌倉市教育委員会 鎌倉文学館 |

正面に本堂が建ち、御朱印は本堂右隣の庫裡で頂ける。納経料300円。

【九品寺】 (左側) 13:15~13:25

鎌倉観世音第十六番

拝観時間:9:00~16:00 拝観料:志納

住所:材木座5-13-14

宗派 浄土宗

山号寺号 内裏山霊嶽院九品寺(だいりさん れいがくいん くほんじ)

創建 建武3年(1336)

開山 風航順西(ふうこうじゅんさい

開基 新田義貞(にったよしさだ)

九品(くほん)とは、九種類の往生のありさまのことをいいます。極楽往生を願う人々の生前の行いによって定められます。上品、中品、下品のそれぞれに、上生、中生、下生があり、合わせて九品とされます。

鎌倉攻めの総大将であった新田義貞が、鎌倉幕府滅亡後に敵方であった北条氏の戦死者を供養するために、材木座に建立しました。

山門の「内裏山」、本堂の「九品寺」の文字は、新田義貞の筆を写したものといわれています。本尊は阿弥陀三尊です。

鎌倉市

昼食を取った「小町大路」に戻って、少し進んだ左側に九品寺がある。

山門の手前右側に鎌倉市建立の説明板が立っている。

山門をくぐって正面に本堂があり、本堂の左隣の庫裡で御朱印が頂ける。納経料500円。

但し、『御朱印の希望者の方は事前に電話にてお問い合わせ下さい』との事だったが、住職が出かける寸前に玄関で会い運良く頂けた。

【向福寺】 (左側) 13:31~13:37

鎌倉観世音第十五番

拝観時間:9:00~16:00 拝観料:志納

住所:材木座5-15-13

宗派 時宗・遊行寺(清浄光寺)末

山号寺号 円龍山向福寺(えんりゅうざん こうふくじ)

創建 弘安5年(1282)

開山 一向俊聖上人(いっこうしゅんしょうしょうにん

開基 不詳

材木座五所神社バス停の近くにある向福寺は、江戸後期に建立された本堂と表門が関東大震災により全壊したため、再建されたという。

創建は弘安5年(1282)。鎌倉時代「一向宗」を興した一向俊聖上人が開山。時宗の開祖一遍上人同様、諸国を遊行遍歴し、踊り念仏により布教したが、一向宗は江戸時代に幕府により時宗に統合されたため、藤沢遊行寺(清浄光寺)末寺となった。

本尊は阿弥陀三尊(木造・南北朝時代作)。来迎印を結ぶ本尊の指先破損は関東大震災で持ち出し時に傷つけたもの。札所本尊は聖観世音菩薩。

本堂南側の部屋は大震災前、『丹下左膳』の作者林不忘(長谷川海太郎)が新婚生活を送った所といわれている。

春には境内の花桃と桜が美しい花を咲かせる。

本堂に掲示されていた『鎌倉ガイド協会』の切り抜き文

九品寺から「小町大路」を北上し、次の十字路を渡った左側に向福寺がある。

道路より少し下がった所に門柱が立っている。

境内に入って正面に本堂が建っている。

本堂右手前の庭に袖引地蔵が座っている。

|

【袖引地蔵】 (続・湘南のお地蔵様(34)中島淳一) 鎌倉駅東口から九品寺循環のバスで十分程度の五所神社で降りる。少し先の路地を左折すると正面に時宗向福寺(こうふくじ)がある。本堂と庫裡だけの静かな佇まいの寺だが、鎌倉三十三所観音霊場第十五番札所で、南北朝時代の阿弥陀三尊像を本尊とする。 本堂手前に小さな墓域があり、入口近くに二体の石のお地蔵様が安置される。その左側の像が袖引地蔵である。両手で宝珠を持ち、優しいお顔で反花座(かえりばなざ)に座す。その名の由来として次のような伝承が伝わる。 この地蔵を夫婦で信仰した地元の漁師が海で命を落としたが、地蔵の力で生き返った。続けて今度は食あたりで落命したが再度生き返った。ただその代償に地蔵は閻魔王に錫杖をとられてしまった。 しかし災難は重なり、今度は大津波で夫婦共に亡くなった。三度目の今回はさすがに閻魔王も許さず、仕方なく地蔵は二人を自分の袖に掴まらせ冥途を脱出した。それ以来錫杖を持たぬこの地蔵は袖引地蔵と呼ばれるようになったという。 この伝承は寺に伝わるものではないと聞く。地域に残る口承なのであろうか。いずれにしても袖引地蔵の限りないやさしさと、慈悲の心が痛いほどに伝わる話である。 本堂に掲示されていた切り抜き文 |

御朱印は、本堂に繋がる庫裡で頂ける。納経料300円。

【乱橋碑】 (左側) 13:39

「向福寺」の直ぐ先左側に乱橋碑が建っていて、小さな欄干がある。

「小町大路」の西側は暗渠で、東側には水が流れていた。

|

亂橋又濫橋ト作リ一石橋ノ名ナリ 橋ノ南方ニ連理木アリテ名高シ 東鑑ノ寶治二年六月ノ條ニ 十八日寅刻濫橋ノ邊一許町以南雪降リ其邊霜ノ如シ ナトアリ 辻町ト材木座トヲ境トスル細流ニ架セル逆川橋ト共ニ鎌倉十橋ノ一ナリ 昭和四年三月 鎌倉青年團 |

【妙長寺】 (右側) 13:42

「乱橋碑」の斜め向かいに泉鏡花ゆかりの妙長寺がある。

文学案内板 【妙長寺と泉鏡花】

○泉鏡花の小説「星あかり」

泉鏡花は明治六年(1873)石川県金沢市に生まれ、北陸英和学校を中退した。明治二十三年十一月、尾崎紅葉の門に入ろうとして上京したが、紅葉を訪問する勇気がなく、方々を彷徨した。

翌二十四年に鎌倉に来て、この妙長寺に七・八月の二か月間滞在した。

その後、十月に思いきって紅葉を訪ね、入門を許された。以後創作に励み、小説家として認められ、数々の名作を残した。この妙長寺滞在の経験をもとにして、明治三十一年に小説「みだれ橋」を発表し、後に「星あかり」と改題した。

星あかり

もとより何故といふ理はないので、墓石の倒れたのを引摺寄せて、二ツばかり重ねて臺にいた。其の上に乗って、雨戸の引合せの上の方を、ガタガタ動かして見たが、開きそうにもない。雨戸の中は、相州西鎌倉亂橋の妙長寺といふ、法華宗の寺の、本堂に隣つた八畳の、横に長い置床の附いた座敷で、向って左手に、葛籠、革鞄などを置いた際に、山科といふ醫學生が、四六の借蚊帳を釣って寝て居るのである。(中略)

門を出ると右左、二畆ばかり慰みに植ゑた青田があって、向う正面の畔中に、琴弾松といふのがある。一昨日の晩宵の口に、其の松のうらおもてに、ちらちら灯火が見えたのを、海濱の別荘で花火を焚くのだといひ、否、狐火だともいつた。(後略)

平成四年十一月 鎌倉市教育委員会 鎌倉文学館

【元鶴岡八幡宮(由比若宮)】 (右奥) 13:49~13:53

「小町大路」を北上し、「水道路」信号を渡った次の左斜めの道を左折する。

左折して最初の細い変形十字路の右側に元鶴岡八幡宮の石標が建っていた。

そこを右折すると直ぐ左側に元鶴岡八幡宮(由比若宮)がある。

|

【由比若宮 御由緒】 鶴岡八幡宮境内末社。前九年の役で奥州を鎮定した源頼義が、康平六(1063)年、報賽の意を込め、源氏の守り神である石清水八幡宮を由比郷に潜(ひそか)に勧請したことに始まる。鶴岡八幡宮の元となったことから元八幡とも称される。 祭 神 応神天皇 例祭美 四月二日 毎月三日(摂末社月次祭) 由比若宮創建以前、鎌倉は郡衙が置かれるなど古代東国の要地で、源頼義以来、源家相伝の地としてあった。源頼義は勅諚により奥州に安倍貞任を征伐した時、丹祈の心あって潜に康平六(1063)年秋に石清水八幡宮を勧請し、瑞籬(みずがき)を営み、永保元(1081)年には源義家が修復を加えた。その後治承四(1180)年十月、源頼朝公が鎌倉に入ると、この社を遙拝し、神意を伺って、現在の鶴岡八幡宮の場所である小林郷北山に遷した。 社頭には義家旗立松があり、近くには石清水の井がある。 |

鳥居をくぐると正面に社殿が建っている。

境内には、源義家公お手植・旗立松の根元だけ残っていた。

標柱のある変則十字路に戻って再び北上し、「下馬」信号を経由して鎌倉駅より帰宅。